Tandis que nos voisines anglaises votaient déjà depuis 1928 grâce au combat acharné des suffragettes, ce n’est que le 29 avril 1945 – il y a tout juste soixante-dix ans, à l’occasion des élections municipales – que nous, femmes françaises, avons enfin pu exprimer nos voix dans un bureau de vote.

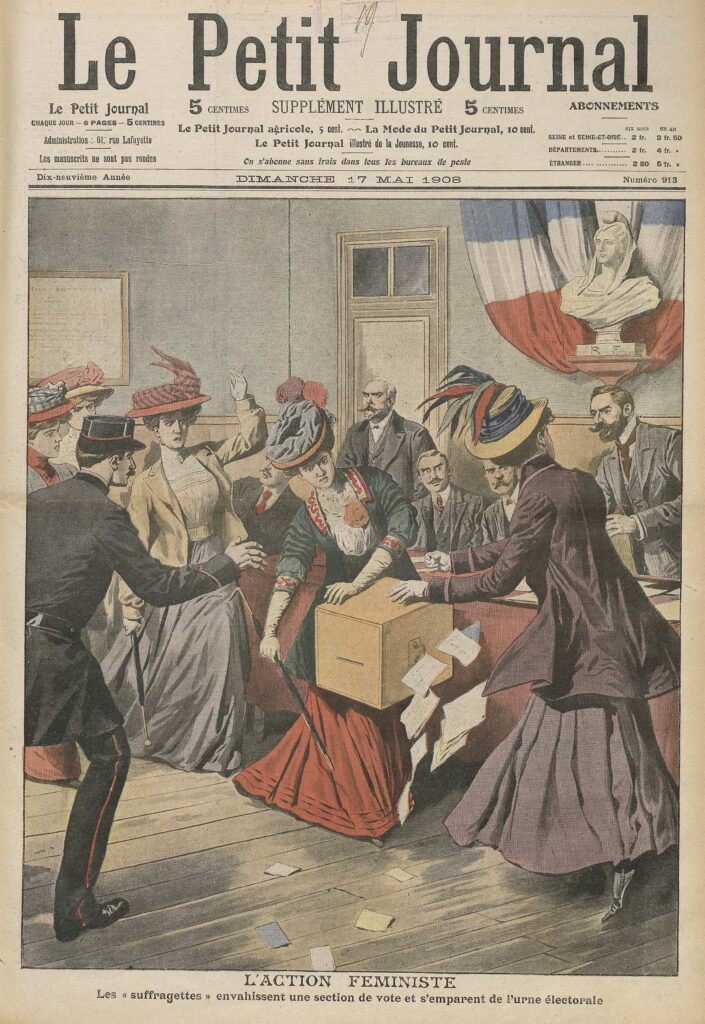

En 1918, en Angleterre, les suffragettes obtiennent le droit de vote, après près d’un demi-siècle de lutte. En France, il faudra attendre le 21 avril 1944 et la décision du général de Gaulle d’élargir le droit de vote aux femmes. Cette décision, confirmée par le Gouvernement provisoire le 5 octobre 1944, n’est pas vécue comme une révolution mais presque comme une formalité : depuis déjà une centaine d’années, à l’instar de leur consœurs anglo-saxonnes, les femmes françaises réclament et parfois imposent leur implication dans la vie politique. Dès la moitié du XIXe siècle, certaines prennent le train de la République et commencent à revendiquer leurs droits civiques. Après une pause générale de la vie politique sous le Second empire (1852-1870), la IIIe République ouvre progressivement la porte à la démocratie et aux idées égalitaires. Un nom incarne ces premières luttes : Hubertine Auclert (1848-1914), journaliste, écrivaine et militante féministe française.

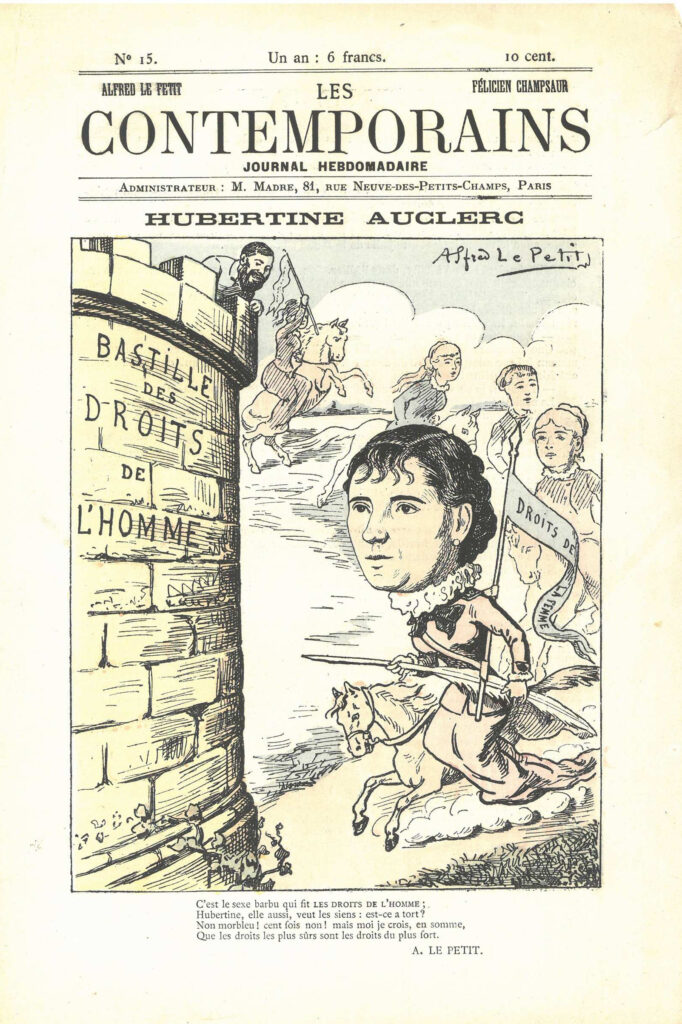

Née à Saint-Priest-en-Murat dans l’Allier, Hubertine part à Paris en 1873 et rejoint l’Association pour le Droit des Femmes, fondée par Léon Richer et Maria Deraismes. Plus tard, l’association deviendra la Ligue française pour le droit des femmes avec Victor Hugo comme président d’honneur. Hubertine est la première militante à se déclarer « féministe » : « J’ai été presque en naissant une révoltée contre l’écrasement féminin, tant la brutalité de l’homme envers la femme, dont mon enfance avait été épouvantée, m’a de bonne heure déterminée à revendiquer pour mon sexe l’indépendance et la considération. »

En 1881, elle fonde La Citoyenne, un journal militant pour la libération féminine. Provocatrice, elle lance en 1901 un timbre représentant un homme et une femme votant côte à côte. Sa renommée est alors internationale et elle devient, en ce début de XXe siècle de plus en plus agité par les luttes sociales et féministes, l’intermédiaire du mouvement anglo-saxon suffragiste. Dix ans plus tard, en 1910, elle se présente comme candidate avec d’autres personnalités féminines aux élections législatives. Dans les pas d’Hubertine, un autre grand nom de la cause féministe : Louise Weiss (1893-1983), journaliste, femme de lettres et femme politique (doyenne des députés au Parlement européen de 1979 à 1983). Weiss crée en 1934 l’association Les Femmes Nouvelles et, comme son aînée, se présente symboliquement aux élections municipales de Montmartre le 5 mai 1935 et aux législatives de 1936 dans le 5e arrondissement de Paris.

Droit de vote, droit d’être élue Hubertine Auclert et Louise Weiss, comme tant d’autres femmes courageuses et engagées, se seront battues avec vigueur pour que nous puissions aujourd’hui, nous femmes du XXe et XXIe siècle, faire entendre nos opinions, des deux côtés de l’urne. Et contrairement aux fausses idées qui circulaient à cette époque de 1945, au jour du premier vote des femmes, arguant que celles-ci ne se présenteraient pas aux urnes faute d’intérêt pour la question politique, non seulement les électrices ont été très nombreuses mais elles ont voté de manière plus modérée (moins pour les extrêmes) que les hommes, ce que l’on observe encore aujourd’hui. Françoise Giroud (1916-2003), personnalité majeure de la presse française, dira ce jour-là à la radio, s’adressant à ses consœurs féminines : « Nous voilà électrices, lancées dans la politique. (…). Relayez-vous avec une ou deux amies pour garder les enfants, pour préparer le déjeuner ou le goûter. Et si pour distraire une heure le jour du vote, il vous faut faire quelque effort, pensez que pour vous permettre de voter, des hommes et des femmes luttent depuis un siècle. » Résultat de ces élections municipales du 29 avril 1945 : environ 3 % (selon l’AFP) de femmes sont élues conseillères municipales. C’est peu, et ça l’est encore à nos jours, même si on progresse.

Début 2024, les femmes représentent 31,6 % des présidents de conseil régional, 21 % des présidents de conseil départemental, 11,9 % des présidents de conseil communautaire et 20,8 % des maires. Plus on s’éloigne de la fonction de maire, plus les fonctions sont occupées par des femmes : 33,5 % parmi les premiers adjoints, 42,1 % pour les deuxièmes adjoints et 44,7 % parmi les autres adjoints et conseillers.

Ces chiffres montrent bien que le combat pour faire valoir l’égalité homme- femme est loin d’être terminé !

Isabella Marques